- 2025年10月23日

- 2026年1月27日

【睡眠と痛みの専門医が解説】睡眠の質向上のための実践方法について

朝の頭痛・つらい肩こり、本当の原因は、睡眠の質の低下かもしれません。

「朝から頭が重い…」

「何をしても、肩こりが楽にならない…」

「寝たはずなのに、体全体がすっきりしない…」

そのつらい症状、もしかしたら毎日の睡眠の質に本当の原因があるかもしれません。

いとうペインクリニックの院長の伊藤です。

当院には、頭痛や肩こりといったお悩みで多くの方がご来院されますが、実はこれらの痛みが「睡眠」と深く関係しているケースも少なくありません。睡眠と痛みはお互いに関係があるとされていますが、痛みが睡眠に及ぼす影響よりも,睡眠が痛みに及ぼす影響の方が強いことを示す報告もあります。

睡眠不足によって痛み閾値が低下し,睡眠不足があると慢性痛の発症リスクが高まる一方で、睡眠の改善による痛みの軽減効果も確認されています。

睡眠の質の低下は、「睡眠環境、生活習慣、嗜好品」によるものと【睡眠障害】によるものがあります。まずは、「睡眠環境、生活習慣、嗜好品」を見直すことが必要です。結果、

実践しても睡眠に関連する症状が続く場合、治療のために医療機関を受診する必要があります。

この記事では、睡眠治療を開始するにあたってのファーストチョイスである「睡眠環境、生活習慣、嗜好品」の見直し【睡眠衛生】について解説します。

睡眠衛生の話に先立って:人は8時間寝ないとダメ?

まず睡眠衛生の話に先立って睡眠時間について、一律に8時間睡眠が必要と考えられておられる方も多い印象をうけます。まずは、生理的に睡眠時間や睡眠の質は世代によって変化していくものであるということをお話ししたいと思います。

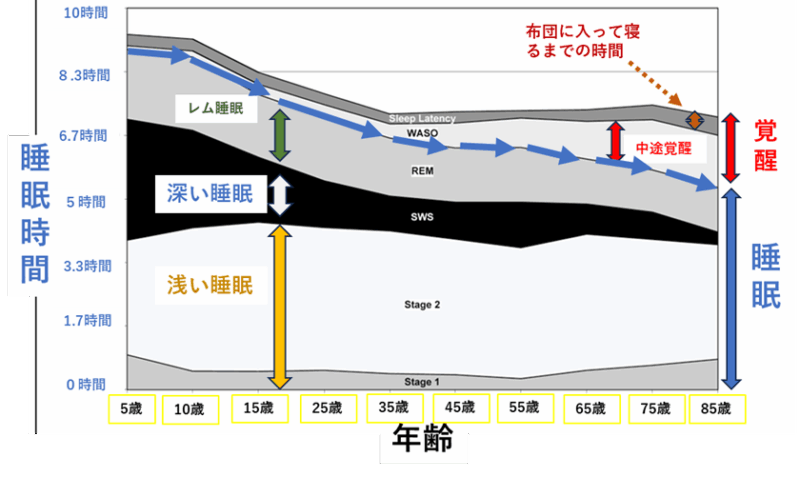

下の図は、2004年に、睡眠の世界では最も権威がある論文雑誌の1つであるSleepで発表された内容です。これは、各年代の睡眠についてポリソムノグラフィー(PSG)という睡眠時間と睡眠の質を脳波にて評価したものを集計してまとめたものです。

この図をみると時間時間のみならず睡眠の質(深い眠りの割合や中途覚醒の割合)も加齢によって変化していくことがおわかりになると思います。

睡眠時間は、15歳前後では約8時間、 25歳で約7時間、45歳では約6.5時間、65歳は約6時間と加齢とともに少なくなっているのが分かると思います。上記の図は、人においての睡眠は、加齢とともに睡眠時間は徐々に減少し、深い睡眠時間が減少し、中途覚醒時間が増加、布団の中で覚醒している割合が多くなる傾向があることを示しています。

注意:集計は1960年から2003年と今から20年以上前の世界中の睡眠の論文データを集計したものです。

参考文献)Sleep. 2004 Nov 1;27(7):1255-73. doi: 10.1093/sleep/27.7.1255.Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals: developing normative sleep values across the human lifespan

Maurice M Ohayon1, Mary A Carskadon, Christian Guilleminault, Michael V Vitielloより抜粋一部改変

現在、睡眠平均時間は短縮の傾向があり、さらに日本人は、世界で最も平均睡眠時間が少ないことが示されています。日本においては、睡眠時間は20歳以上60歳未満においては、少なくとも6時間以上睡眠が必要であると考えられていますが、令和元年 国民健康・栄養調査によると、日本の労働世代である20以上60歳未満においては、睡眠時間が6時間が未満の人の割合がおよそ35〜50%、睡眠時間が5時間未満の人の割合は、およそ5〜12%と高率に睡眠時間が少ないことが調査されています。

参考文献)令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要 – 厚生労働省

睡眠の質向上のための実践方法【睡眠衛生】について

睡眠衛生とは、質の良い睡眠を得るために推奨される実践方法です。

今回の本題である睡眠の質改善のための実践方法について説明したいと思います。

まずは、良質な睡眠のための環境づくりが大切

⚫日中にできるだけ日光を浴びる(体内時計が調節されて入眠しやすくなる。)

⚫寝室にはスマートフォンやタブレット端末を持ち込まず、できるだけ暗くして寝ることが良い睡眠につながる。

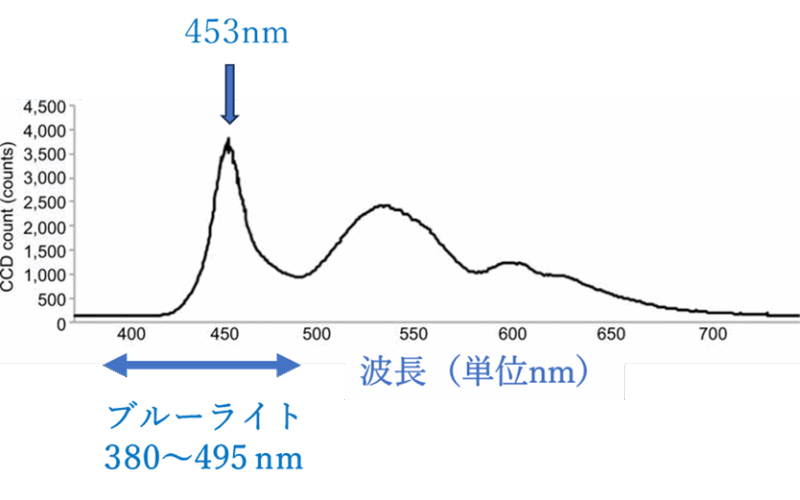

ブルーライトについて

パソコンやスマートフォンなどの高輝度ディスプレイの夜間使用は、睡眠に悪影響を与える可能性があります。高輝度ディスプレイには、短波長の青色光(380〜495 nm)が含まれています(下図)。この短波長は、昼夜のサイクルを制御するうえで大切なメラトニンというホルモン生成に最も影響を与える光波長であることが報告されています。メラトニンは暗くなってくると脳内での生成が盛んになりますが、夜間に短波長の青色光(380〜495 nm)光にさらされると、メラトニンの生成が遅れたり、停止したりすることが報告されています。このため、ブルーライトは、睡眠サイクルの混乱に関係すると報告されています。

(iPhone 5から90°の角度で10cm離し測定した波長解析データ)

Nat Sci Sleep. 2017 Mar 8:9:59-65. doi: 10.2147/NSS.S123319. eCollection 2017.Smartphone viewing distance and sleep: an experimental study utilizing motion capture technology Michitaka Yoshimura, Momoko Kitazawa, Yasuhiro Maeda, Masaru Mimura, Kazuo Tsubota, Taishiro Kishimotoより抜粋 一部加筆

睡眠薬のラメルテオン(ロゼレム🄬)は、メラトニン受容体作動薬と呼ばれる睡眠薬です。脳内にあるメラトニン受容体に作用することで、睡眠を促します。加齢とともにメラトニン分泌は減少していくので、高齢者に利用されることが多いですが、若い世代の睡眠相後退症候群などの概日リズム睡眠障害の治療にも少量が使用されることがあります。

⚫寝室は暑すぎず寒すぎない温度で、就寝1~2時間前に入浴し身体を温めてから寝床に入ると入眠しやすくなる。

(布団から足首だけ出すなど足は少し冷やした方が寝やすいかもです。)

⚫できるだけ静かな環境で、リラックスできる寝衣・寝具で眠ることが良い睡眠につながる。

運動、食事等の生活習慣の見直し

⚫ 適度な運動習慣を身につけることは、良質な睡眠の確保に役⽴ちます。しかし寝る1時間前は避けた方がよいとされています。

⚫ しっかり朝食を摂り、就寝直前の夜食を控え、体内時計が調整され睡眠・覚醒リズムを整える。

⚫ 就寝前にリラックスし、無理に寝ようとするのを避け、眠気が訪れてから寝床に入ると入眠しやすくなる。(眠気がないのに寝ようとして寝床にいるとかえって寝られなくなったりします。)

⚫ 規則正しい生活習慣で、日中の活動と夜間の睡眠のメリハリをつけることで睡眠の質が高まる。(不規則な生活習慣は不眠を誘発することがあります。)

嗜好品の見直し

⚫ カフェインの摂取量は1日400mg(コーヒーを700cc程度)を超えると、夜眠りにくくなる可能性があります。

⚫ カフェインの夕方以降の摂取は、夜間の睡眠に影響しやすいとされています。

⚫ 晩酌での深酒や、眠るためにお酒を飲むこと(寝酒)は、睡眠の質を悪化させる可能性があります。

⚫ 喫煙(紙巻きたばこ、加熱式たばこ、電子たばこ)は、睡眠の質を悪化させる可能性があります。

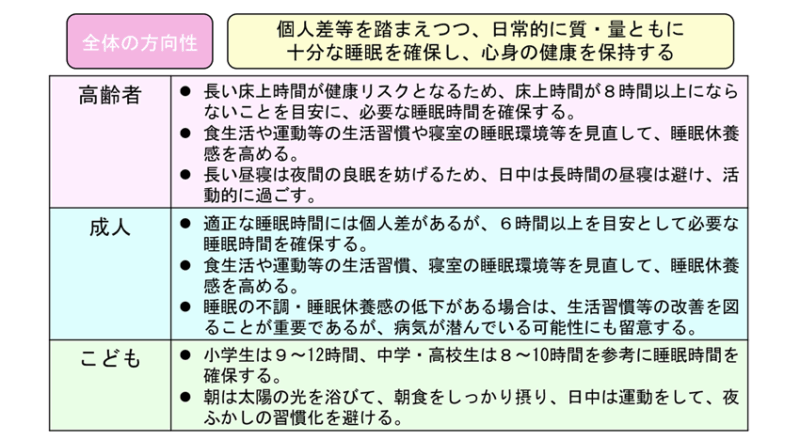

世代別、睡眠の推奨事項

参考文献)厚生労働省. 健康日本21(第三次)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21_00006.html

【睡眠障害】は睡眠衛生のみではよくならなないと考えられています。

私たちは睡眠中に、ただ体を休めているだけではありません。日中に受けたダメージを修復し、脳の情報を整理し、心身のバランスを整えるための重要なメンテナンスを行っています。そのため、睡眠の質が低下すると、このメンテナンスが十分に行われず、痛みを悪化させてしまうことが考えられます。自己判断で薬を飲み続けるだけでは、根本的な解決にならないばかりか、頭痛における「薬物乱用頭痛」のようにかえって症状を悪化させる危険性もあります。

うつ病などの疾患が隠れている場合もあります。

【睡眠障害】と精神疾患は関連が強く、睡眠障害が継続する場合、うつ病などの疾患が隠れていることも多くあります。セルフケア【睡眠衛生】実践で改善しない場合は、精神科などの医療機関による専門的な治療も必要となってきます。

つらい朝の不調、あきらめずにご相談ください

朝の頭痛や肩こりは、体からの重要なサインです。まずはご自身の睡眠環境や生活習慣を見直すことから始めてみてください。それでも改善しないつらい痛みは、決して我慢せず、専門医に相談することが大切です。

当院では、患者様一人ひとりの痛みに心から寄り添い、最適な治療をご提案いたします。長引く痛みでお困りの方は、ぜひ一度いとうペインクリニックへご相談ください。