- 2025年8月26日

神経障害性疼痛に対する薬物療法について

こんにちは、いとうペインクリニックの院長の伊藤です。今回は、神経が原因となって痛みが発生するときの治療薬について、説明したいと思います。

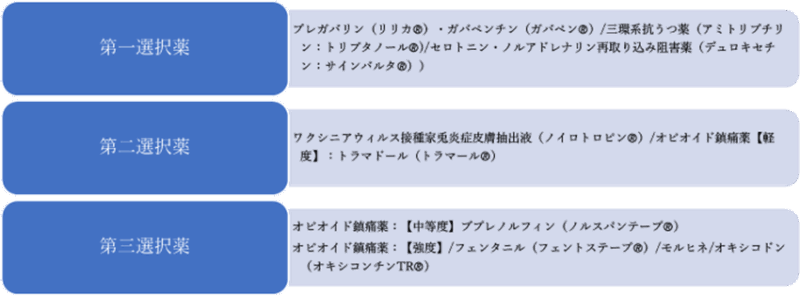

疼痛コントロールをするにあたって、神経障害性疼痛はなかなか厄介です。効果が高いと考えられる薬も副作用が強かったりします。ガイドラインの選択薬は、薬の効果のみではなく薬の副作用も考慮して推奨度が示されています。

以下、日本ペインクリニック学会の神経障害性疼痛治療薬ガイドラインを中心に話を進めます。

日本ペインクリニック学会の神経障害性疼痛全般に対する薬物療法の薬物の推奨度は?

補足: ミロガバリン(タリージェ🄬)は2019年1月より販売開始となった比較的新しい薬の為、上の推奨度には記載ありませんが、末梢性神経障害性疼痛の治療にあたって、ミロガバリンはプレガバリンと同様に使用できると考えている(2019年11月20日発行)。神経障害性疼痛(全般)の治療にあたってミロガバリンはプレガバリンと同様に使用できると考えている(2022年7月7日発行)と改訂第2版 追補版で記載されています。

大まかには、上の選択薬の順番で薬物を処方することが多いですが、第一選択薬よりメカニズムや注意点について簡単にお話しします。

第一選択薬

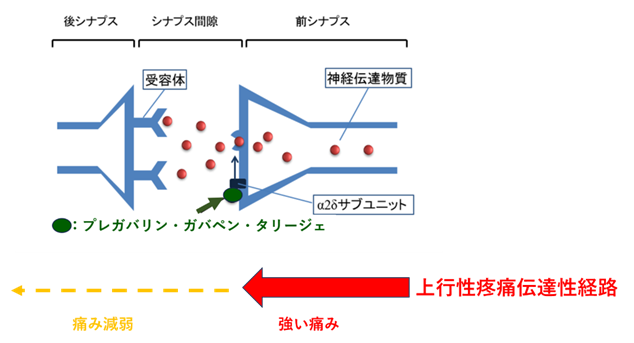

Ca2+チャネルα2δリガンド薬:ガバペンチン、プレガバリン、ミロガバリン

まずは、ガバペンチン、プレガバリン、ミロガバリンについてですが、ガバペンチンはもともとてんかんのお薬として開発されたもので、神経のCa2+チャネルα2δリガンドに働きカルシウムイオンの流入を抑制することで効果を発揮する薬です。奮性神経伝達物質の過剰放出を抑制し、鎮痛作用を発現すると考えられています。プレガバリン、ミロガバリンはその後開発された同系統の薬です。

副作用は、眠気やめまい、嘔気などが多いですが、浮腫や体重増加などの副作用もあります。

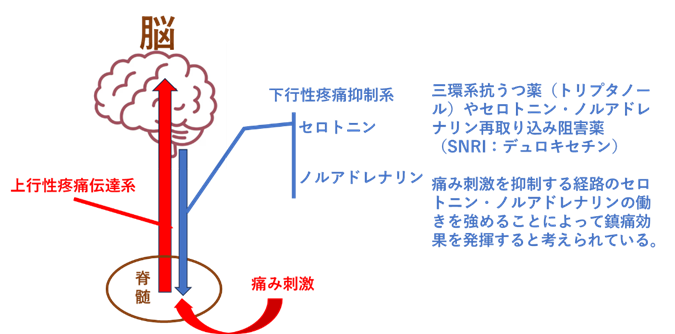

三環系抗うつ薬とセロトニン/ノルアドレナリン受容体拮抗薬(SNRI)

三環系抗うつ薬

初期に開発された抗うつ薬の一種で、化学構造中に3つの環状構造を持つことが特徴です。1957年に抗精神病薬の開発中に偶然抗うつ効果が発見され、1959年に日本に導入されています。

作用機序は、セロトニンとノルアドレナリンという神経伝達物質の再取り込みを阻害することで、これらの神経伝達物質の機能を高め、下行性疼痛抑制系を強化し鎮痛作用を発揮すると考えられています。

SNRIといった比較的新しい抗うつ薬と比べて副作用が多いとされていますが、その効果は高いと評価されています。アミトリプチリン(トリプタノール🄬)が、代表的な薬剤として挙げられます。

副作用として、口の渇き、便秘、眠気、集中力の低下、起立性低血圧、ふらつきなどがあります。閉塞隅角緑内障の患者では、瞳孔散大により眼圧が上昇する恐れがある為、注意が必要です。

デュロキセチン(SNRI)

比較的新しい抗うつ薬ですが、神経障害性疼痛に効果があることが示され、三環系抗うつ薬と比べて副作用が少ないことからペインクリニックではよく使われています。しかし、抗うつ薬の中では忍容性(副作用に対し内服を続けられる)は高くなく、嘔気や倦怠感、便秘などの訴えが多い印象をうけます。

次に第二選択薬の薬について説明します。

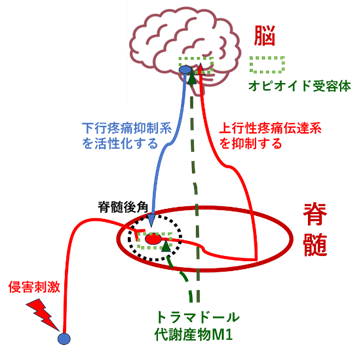

トラマドール

疼痛治療においては頻繁に使われる薬ですが、体内で代謝された活性代謝物M1が、弱いμオピオイド受容体への作用(鎮痛効果は、モルヒネの1/10程度の作用を持つとされる)を持ち、かつノルアドレナリン・セロトニン再取り込み阻害作用(下行性疼痛抑制作用)という二重の鎮痛機序を持つとされています。ただし、活性代謝物M1への代謝は、日本人の20~40%は、代謝ができないないしは弱く、その場合、鎮痛作用を発揮しにくいとされています。

副作用は、頭痛、嘔気、傾眠や便秘などがあります。

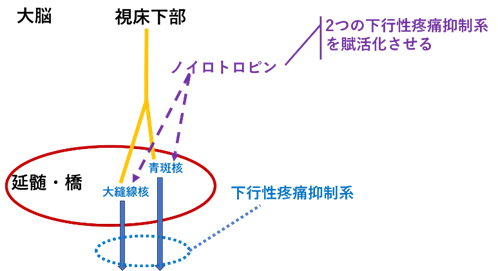

ノイロトロピン

第二選択薬の中に含まれています。昔から使われている副作用が非常に少ない薬です。ウサギに対しワクシニアウイルスを皮内接種した炎症皮膚から抽出した非蛋白質分画が成分ですが、有効成分が一体何であるかは不明です。

中枢性鎮痛機構である下行性疼痛抑制系(大縫線核・青斑核)神経の活性化作用により、侵害刺激局所における発痛物質であるブラジキニンの遊離抑制作用や末梢循環改善作用等が考えられるとされていますが、作用機序は不明です。副作用は、ほとんどなく高齢者にも使いやすいです。

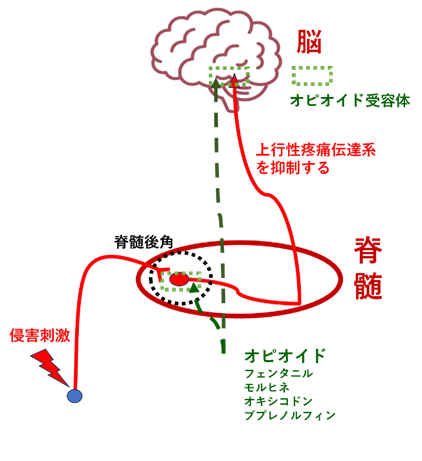

第三選択薬は、麻薬を含むオピオイドとなります。

強オピオイド:フェンタニル、モルヒネ、オキシコドンなど。

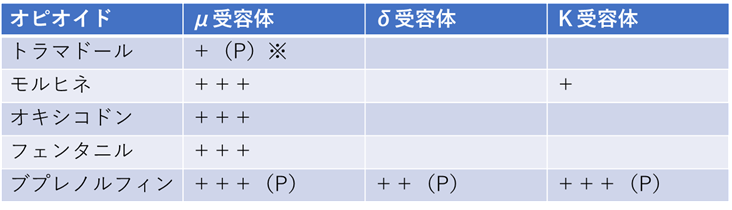

オピオイドが結合する特異的受容体には薬理学的にµ、κ、δの3種類のオピオイド受容体があることが知られています。これらの中で鎮痛作用に関して最も重要な役割を果たすのがµ受容体です。ペインクリニックで使われるオピオイドには、代表的なものとして、モルヒネ、オキシコドン、フェンタニルの強オピオイド、中程度の鎮痛作用を有するブプレノルフィン、弱オピオイドのトラマドールなどがあります。とくに、フェンタニルは、μ受容体に選択的に結合する強オピオイド(モルヒネの100倍の鎮痛作用)として知られています。µ、κ、δの3種類のオピオイド受容体に対する親和性は薬剤によって異なります。

中等度オピオイド:ブプレノルフィン

中等度のオピオイドとなりますが、その鎮痛作用は μオピオイドに対し部分作動薬(トラマドールと同様)として働くことによります。すなわち、ブプレノルフィンがμ受容体に結合すると、部分的に活性化をもたらします。しかし、結合力は、非常に強く、オーバードーズ(量が多くなることで発生する副作用)を避け、注意深く使用する必要があります。

日本緩和医療学会 薬理学的知識より抜粋 内容は一部改変しています。

麻薬もμ受容体へ働いて疼痛作用を示すが、モルヒネやフェンタニルにおいては天井効果がない。

※トラマドールは、代謝産物M1に活性有(モルヒネの1/10)、トラマドール自体は鎮痛作用がかなり弱い。

副作用としては、嘔気やふらつきなどあるが、便秘は必発の副作用です。量が多すぎると呼吸抑制を示します。漫然と使用すると常習性の危険もあり、専門医の厳重な管理のもとの使用が不可欠です。

神経障害性疼痛に対し当院ペインクリニックではガイドラインに挙がっている薬物を中心に治療を行っていますが、ブロック注射治療が非常に有効な症例もあります。また、漢方薬や鍼灸治療、抗精神病薬など、上述以外の薬物も多く使用して治療にあたっています。

痛みでお悩みの方は、ぜひ一度、いとうペインクリニックにご相談ください。あなたの痛みに心から寄り添い、快適な毎日を取り戻すためのお手伝いをさせていただきます。