- 2025年11月18日

- 2025年11月20日

2025年7月末日に、10年ぶりに骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインが改訂されました。

骨粗鬆症の新しい薬のご紹介

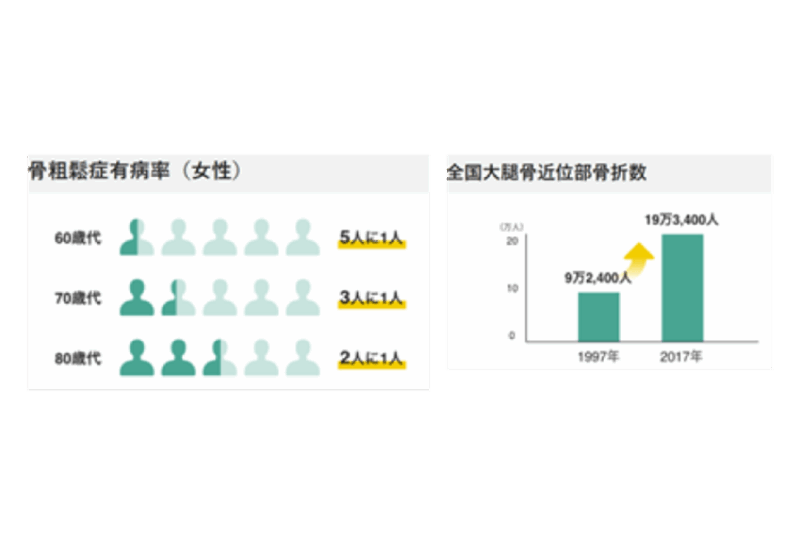

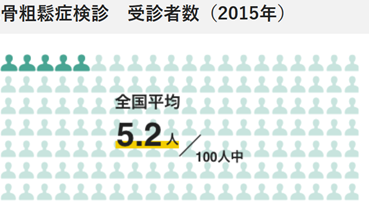

厚生労働省が毎年行っている「国民生活基礎調査」の令和4年(2022)の調査の結果、介護が必要となった要介護原因の第1位は「認知症」が23.6%で最も多く、次いで、第2位は「脳血管疾患(脳卒中)」19.0%、第3位に「骨折・転倒」13.0%が入っています。また、要支援となった原因の第1位は「関節疾患」が19.3%で最も多く、次いで、第2位は「高齢による衰弱」17.4%、第3位は「骨折・転倒」16.1%と報告されています。整形外科疾患が多いことに驚かれる方も多いと思いますが、骨粗鬆症は、知らない間に骨をもろくさせています。転倒などのイベントで骨折して初めて診断されるケースも多いと思いますが、過去、布団に座った際に圧迫骨折を起こされた患者さんも経験しています。女性においては、60歳代の5人に1人、70歳代の3人に1人、80歳代の2人に1人が骨粗鬆症だと言われています。

寝たきりの原因となる大腿骨頸部骨折もここ20年で増加しています。骨粗鬆症の治療が重要になってくると思います。

参考文献)

令和4年(2022) 国民生活基礎調査 結果

新しい骨粗鬆症治療薬について

前回のガイドラインより10年間の間に、ロモソズマブ(イベニティ®)、ゾレドレン酸(リクラスト®)、アバロパラチド(オスタバロ®)など、新しい骨粗鬆症薬が次々に使用可能となり、それらの有効性が骨粗鬆症ガイドライン2025年版では評価されています。ガイドラインの中での評価として、エビデンス(医学的な検証結果の評価)レベルはAであり、骨粗鬆症において使用が薦められるものとして評価されています。

今回は、それぞれの薬の特長について解説します。

注)骨密度上昇効果 骨折抑制効果において、レベルAは最も高い評価です。

- ゾレドロン酸

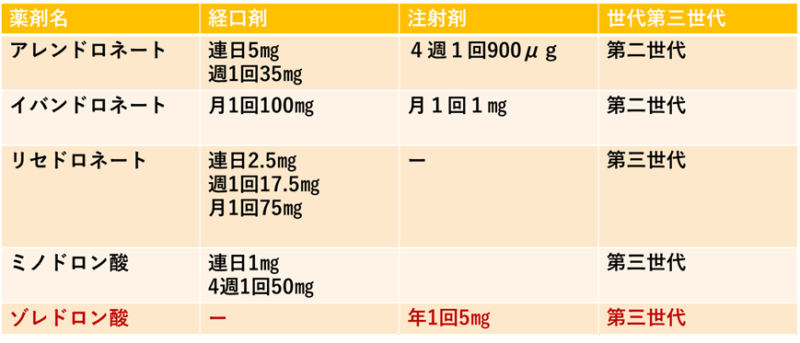

ビスホスホネート(BP製剤)は、骨粗鬆症治療薬の主要製剤です。国内で使用可能なBP製剤はすべて椎体骨折の抑制効果を有し、アレンドロネートやリセドロネート、ゾレドロン酸は大腿骨近位部骨折も抑制することが示されています。 BP製剤は骨粗鬆症治療の第一選択薬の一つであり、経口剤や注射剤が存在します。

ゾレドロン酸は、この製剤の第三世代にあたります。2016年9月、日本でも骨粗鬆症治療薬として製造販売承認されました。適応としては、骨粗鬆症や悪性腫瘍による高カルシウム血症に使用されます。ゾレドロン酸の最大の特徴は、年一回の注射で可能という特徴があります。ゾレドロン酸は、閉経後女性を対象に最長9年までの使用が示されています。ビスホスホネート(BP製剤)一覧を以下に示します。

作用機序:第一世代のエチドロネートと比較して.第二,第三世代では骨吸収抑制能が 1000~10000倍と高く、ヒドロキシアパタイト(骨や歯の主要な硬構成成分の1つ)への親和性も高いとされています。

薬の作用機序

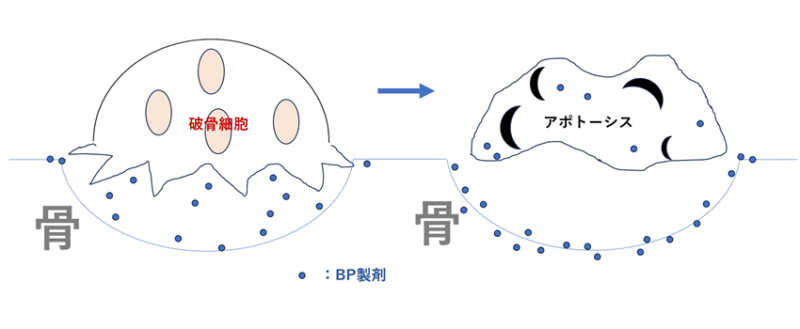

ビスホスホネート(BP製剤)は特異的に破骨細胞という骨をとかす(骨吸収)させる細胞に取り込まれ、破骨細胞の働きを抑制(骨吸収を抑制:破骨細胞をアポトーシスさせる)することによって骨密度を増加させる働きがあります。

注)アポトーシスとは遺伝子における調整された細胞の自己死滅をさします。細胞の内外の環境悪化による細胞死のネクローシスとは区別されています。

注意する点:

顎骨壊死や非定型大腿骨骨折などが稀に発生します。長期使用に伴う重篤な副作用には、注意が必要です(顎骨壊死防止には、口腔内ケアが大切です)。BP製剤を3~5年以上継続使用している場合には、骨折リスクを再評価し、 休薬や変更なども検討が必要となります。

使用禁忌:

日本では、他のビスホスホネート製剤に対し、過敏症の既往歴のある患者と妊婦または妊娠している可能性のある人では禁忌とされています。また、腎機能が低下している患者や低カルシウム血症の患者には使用を慎重に考慮する必要があります。

参考文献)

3278薬局2020 VoI.71,No.11徹底解説 治療薬を使いこなす“知識”と“ノウハヴ ③ ビスボスホネート 井上玲子* 井上大輔** 帝京人学ちば総合医療センター第三内科 *助教 **教授より抜粋

骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025年版

残りの2製剤は、副甲状腺ホルモン関連製剤のアバロパラチドと抗スクレロスチン抗体であるロモゾズマブは、骨折の危険の高い骨粗鬆症に使用されます。

- アバロパラチド

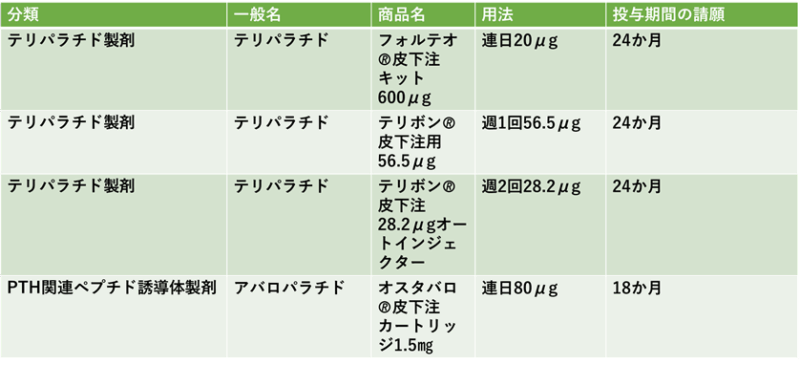

2023年1月、骨粗鬆症治療薬のアバロパラチド酢酸塩(商品名オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg)の販売が開始となった新しい薬剤です。投与期間は18カ月までとなっています。適応は「骨折の危険性の高い骨粗鬆症」で、用法用量は「成人、1日1回80μgを皮下注となっています。副甲状腺ホルモン関連製剤となります。

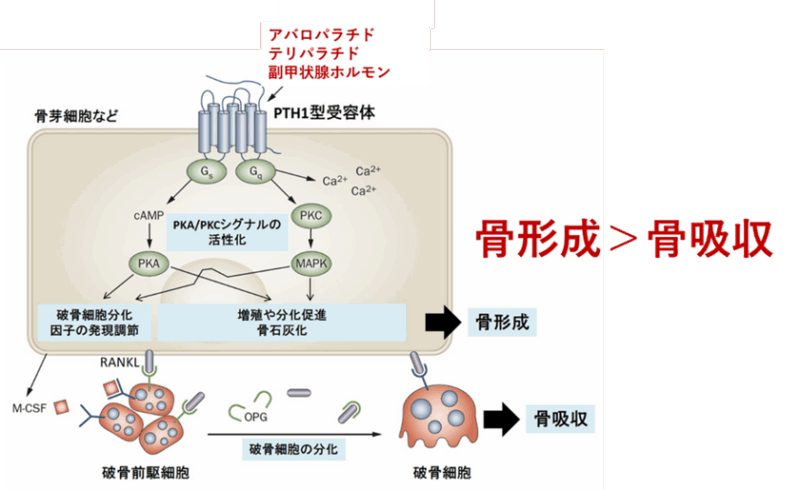

副甲状腺ホルモン(PTH) は、副甲状腺から産生され、腎臓や骨で作用するペプチドホルモンで、血中カルシウム濃度の恒常性や骨代謝に関与します。一方、副甲状腺ホルモン関連ペプチド(PTHrP)は、高カルシウム血症の原因物質として同定された物質であり、PTHと同様の作用を有します。これらの物質は、共通の受容体であるPTH1型受容体を介して骨密度に影響を与えます。これらPTH1型受容体を介した作用発現には、PTH及びPTHrPのN末側の構造が重要であると考えられています。アロパラチドは、ヒト PTHrP の N 末端から34個のアミノ酸配列を改変した新規の合成 ポリペプチドです。下図に作用機序の概要を示しています。

作用機序

副甲状腺ホルモン関連製剤の間欠使用(アバロパラチドの場合は1日一回使用)は、骨形成細胞(骨芽細胞)機能が活性化され、これが破骨細胞(骨吸収)の活性化を上回ることから、骨新生が有意に誘発されることが認められています。このことから骨密度が極度に低下しているなど、骨粗鬆症による脆弱性骨折のリスクが高い患者により速やかで強力に骨を再構築する薬剤として評価されています。

原著)Kraenzlin ME, Meier C. Parathyroid hormone analogues in the treatment of osteoporosis. Nat Rev Endocrinol. 2011;7:647-56.より改変したもの

副甲状腺ホルモン関連製剤について一覧を以下に示します。

同じPTH製剤のテリパラチドとの後ろ向き研究結果において、50歳以上の女性において18か月間の両薬剤の評価において、股関節および大腿骨頸部全部で、テリパラチドと比較してアバロパラチドの方が骨密度の改善が有意に大きかったとされています。また、アバロパラチドまたはテリパラチド療法においては、心血管イベントの発生率については有意差がなかったとのことです。

参考文献)

Endocr Pract. 2025 Feb;31(2):159-168. doi: 10.1016/j.eprac.2024.10.017. Epub 2024 Nov 16.

Comparative Effectiveness of Abaloparatide and Teriparatide in Women 50 Years of Age and Older: Update of a Real-World Retrospective Analysis

Laila Tabatabai , Felicia Cosman, Jeffrey R Curtis, Kristi T DeSapri, Clayton T LaBaume, Jean-Yves Reginster, René Rizzoli, Bernard Cortet, Yamei Wang, Joseph Chiodo 3rd, Bruce H Mitlak

骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025年版

副作用:

主なものは悪心、浮動性めまい、高カルシウム尿症(各5%以上)などであり、重大なものはアナフィラキシーの可能性があるので十分注意する必要があります。

- ロモソズマブ

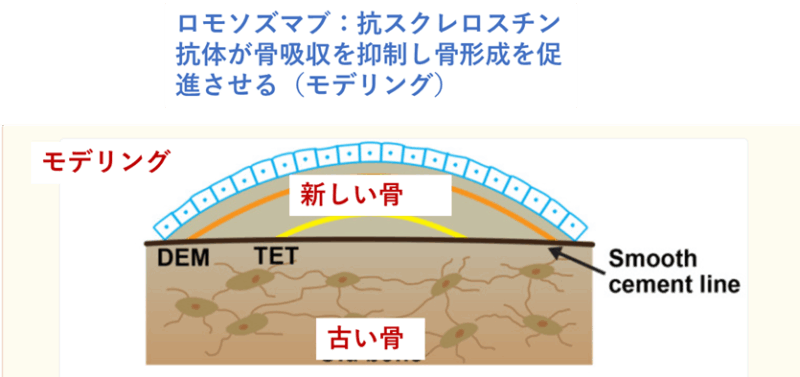

抗スクレロスチン抗体であるロモソズマブは、2019年に日本で最初に発売されました。骨折の危険が高い骨粗鬆症の患者さんに使用されます。注射薬で月1回、皮下投与で2本の注射を行います。12カ月のみ使用が認められています。12カ月の使用後には速やかに骨吸収抑制剤への逐次療法を行うことにより効果的な骨折抑制効果が期待できます。

作用機序

スクレロスチンは骨芽細胞(骨形成)を抑制し、破骨細胞の働き(骨吸収)を活発にします。このことから、スクレロスチンの働きを抑制するロモソズマブは、骨形成を促進し、骨吸収を抑制するモデリングにより骨密度を上昇させると考えられています。

副作用

骨吸収抑制作用がある為、低カルシウムの兆候には注意が必要です。活性型ビタミンD3製剤の使用を考慮します。

注意

心血管イベントの増加はなかったとされていますが、過去1年以内の虚血性心疾患または脳血管障害の既往歴のある患者には本製剤の投与を避けるとあります。

参考文献)

J Bone Miner Res. 2020 Apr 2;35(7):1282–1288. doi: 10.1002/jbmr.4006

Modeling‐Based Bone Formation in the Human Femoral Neck in Subjects Treated With Denosumab David W Dempster, Arkadi Chines, Mathias P Bostrom , Jeri W Nieves , Hua Zhou , Li Chen , Nico Pannacciulli , Rachel B Wagman , Felicia Cosman

シリーズGノート 骨粗しょう症の薬の使いかたと治療の続けかた 羊土社 2023年11月5日発行

編集 小川純人

骨粗鬆症の治療は、健康寿命の延長に重要です。

骨粗鬆症についてお悩みの方は一度ご相談ください

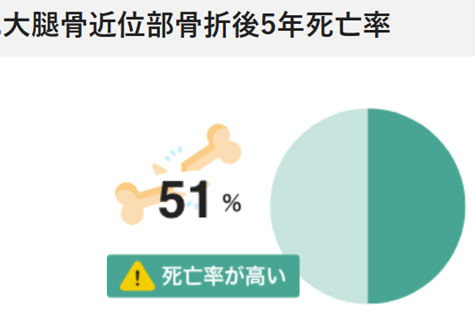

厚生労働省が毎年行っている「国民生活基礎調査」の令和4年(2022)の調査の結果、要介護が必要となった原因として「骨折・転倒」「関節疾患」など整形疾患が多いことが調査結果より示されています。しかし、調査においてまだまだ、受診者数は少なく、転倒などによる大腿骨頸部骨折による5年死亡率の高さをみると骨粗鬆症の恐ろしさについてまだまだ認識されていない現状があります。

当院では、患者様一人ひとりに心から寄り添い、最適な治療をご提案いたします。骨粗鬆症についてお話をという方は、ぜひ一度いとうペインクリニックへご相談ください。