- 2025年10月17日

- 2026年1月27日

【睡眠専門医が解説】夜中に足がむずむずして眠れない!「レストレスレッグス症候群」の絶対NGな生活習慣と対処法

「足を動かさずにはいられない」

「脚の奥がムズムズ、チクチクする」

もしあなたがこのような不快感に悩まされ、毎晩なかなか寝付けないとしたら、それは「むずむず足症候群(レストレスレッグス症候群:RLS)」かもしれません。

注)むずむず足症候群のことを、下肢静止不能症候群とも言います。

欧米に比べ有病率は低い傾向にありますが、日本の人口の1~3%に見られるとされ、比較的頻度は高いと考えられていますが、認知度は低い疾患です。

加齢により発症しやすい傾向があり、今後、日本では増加していくと考えられています。性別では女性におこりやすい傾向(男性の約2倍)があり、また遺伝的な傾向があることも指摘されています。

むずむず足症候群(レストレスレッグス症候群:RLS)は、睡眠関連運動障害の一つで、睡眠と深くかかわりがあるため、主に睡眠障害を扱っている病院や精神科で治療されることが多い病気です。今回は、つらい夜の症状を和らげるために、この疾患のメカニズムと、NGな生活習慣、治療方法についてご紹介します。

むずむず足症候群(RLS)とは

1945年Karl–Axel Ekbomが、レストレスレッグス症候群:Rest less legs syndrome(RLS)として発表したのが最初ですが、RLSは、脚に不快な感覚が生じ、その結果、脚を動かさずにはいられなくなる感覚運動障害で、睡眠障害の1つです。睡眠障害国際分類:ICSD–3にて睡眠関連運動障害に分類されています。1685年,RLSと思われる疾患について,英国の著名な内科医・病理医であるThomas Willisが最初の記録を残しており、この疾患は2人の名前をとってWillis-Ekbom病とも言われています。

むずむず足症候群(RLS)の症状と診断について

感じ方は人によってさまざまですが、以下の症状がみとめられるとされています。

- 脚を動かしたいという強い欲求が常にではないが発生している。その際の不快な下肢の異常感覚に伴って,足のふくらはぎの辺りのむずむず感、ぴくつき、熱感や虫がはっているかのような嫌な感じなどが起こる。

- 注)足だけでなく上肢にもでる場合もあります。

- 安静にして,静かに横になったり座ったりしている状態で始まるあるいは増悪する。

- 歩いたりして動かすことにより、不快感が一時的におさまる。

- 長時間飛行機や車に乗ることや観劇など、定座性の活動のエピソードで誘発される。

- 日中より夕方・夜間に増悪するという日内変動がある。(症状は日によってもかなり変動する。)

また,これらの特徴を持つ症状が,他の疾患・習慣的行動で説明できないということが重要です。

さらに以下の4つの特徴がよりRLSであることを示唆するとされています。

- 睡眠中あるいは安静時の周期性四肢運動(PLM:周期的な脚のぴくつき運動)合併。

- ドパミン受容体作動薬(ドパミンアゴニスト)が不快感の軽減に効果がある。

- RLSの1等親内の家族歴がある。

- 眠れていないにも関わらず日中の強い眠気がない。

これらのほとんどを満たすものが典型的レストレスレッグスと言え,正にWillis Ekbom病と言ってよいと考えられていますが、特徴の一部が欠けているものがあるのでレストレスレッグス症候群とされています。

なぜ起こる?RLSの主な原因

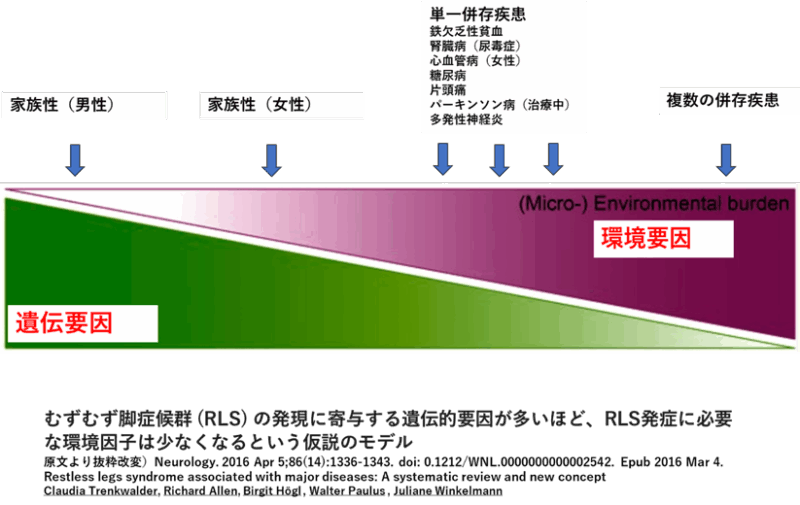

近年、RLSの発現は、 遺伝要因と環境要因が複雑に関与して発症すると考えられるようになってきています。

RLSの主要な併存疾患としては、尿毒症(腎臓病)と鉄欠乏性貧血があります。

その他、可能性の高い併存疾患としては、心血管病(女性)、糖尿病、片頭痛,パーキンソン病(ドパミン作動薬による治療中)、多発性神経炎などがあります。多くのその他の併存疾患がある場合もRLSが発症することがあります。(下の図はイメージ図です)

妊娠中に発症した RLSにおいては,一過性のものが多くが出産後に消失したり、腎障害においては、腎移植によって消失したりします。

遺伝要因

いくつかの遺伝子変異体が検出されています。現在のところむずむず足症候群は、中枢(脳脊髄)ドパミン系機能低下と鉄の利用障害を主たる病態生理とした機能性疾患によるものと考えられています。

- 注)鉄の利用障害は、ドパミン神経機能に異常をもたらすと考えられています。専門的になりますが、RLS発症のメカニズムについてはドーパミンのみならず、脳内のアデノシン作動系の低下やグルタミン酸作動系の過剰興奮なども指摘されています。

その他

腰仙椎レベルの脊柱管狭窄症(神経根症)においてRLSの有病率が高いことやRLSでない患者よりも血清のビタミンDとリンが低値であることなどの報告もあります。

- 注意:ビタミンDの過剰摂取は高Ca血症を引き起こす可能性があり高齢者の場合は特に注意が必要です。

RLSの管理の最初のステップ

アルコール、カフェイン、抗ヒスタミン作動薬、セロトニン作動薬、抗ドーパミン作動薬、未治療の閉塞性睡眠時無呼吸症候群などの悪化要因に対処することと米国睡眠医学会では提示されています。

❌ 【NG】寝酒(アルコール)

寝つきを良くするために寝酒をするのは最悪の習慣です。飲んだ直後は良くても、寝てしばらく経つと脳を刺激し、覚醒させる正反対の効果が出てきます。お酒は少量だけにとどめるのが良いでしょう。

❌ 【NG】カフェインの過剰摂取

カフェインは神経を刺激します。神経が暴走しているむずむず足症候群には悪影響と考えられています。

参考文献 > J Clin Sleep Med. 2025 Jan 1;21(1):137-152. doi: 10.5664/jcsm.11390.

Treatment of restless legs syndrome and periodic limb movement disorder: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline

その他の注意点

サプリメントの同時服用(鉄とカルシウム)注意

鉄欠乏が原因の一つとなるRLSでは鉄剤の服用が有効ですが、サプリメントの飲み合わせに注意が必要です。鉄のサプリとカルシウムのサプリを同時に飲むと、互いの吸収率が低下してしまいます(違う時間帯に飲むようにしてください)。逆に、ビタミンCは鉄の吸収率を上げるため、一緒に飲むことが推奨されます。

あきらめないで!むずむず足症候群(RLS)の治療とセルフケア

むずむず足症候群は、適切な治療を行うことで症状の改善が期待できます。

日本で承認されている治療薬

| 一般名 | 製品名 | 作用機序 |

|---|---|---|

| プラミペキソール | ビ・シフロール | ドーパミンアゴニスト |

| ロチゴチン | ニュープロパッチ | ドーパミンアゴニスト |

| ガパペンチンエナカビル | レグナイト | Ca²⁺α₂δリガンド |

薬物療法

- レグナイト(Ca2+α2δリガンド) グルタミン酸作動系のメカニズムは,RLSの過覚醒の領域で重要な役割を果たすとされており、グルタミン酸作動系の働きを抑制するレグナイトは、ドパミン作動薬よりも不眠に対する効果があることが示されています。妊娠において問題ないという報告もありますが、アメリカにおいてgabapentin(レグナイトはgabapentin誘導体)は妊娠前期の服用で心奇形の可能性を高め,妊娠後期の服用で早期産や新生児集中治療室での入院のリスクを高めることが報告されており、妊婦には使用は禁忌と考えた方がよいと考えます。

- ニュープロパッチ(ドーパミンアゴニスト:受容体作動薬) 肝臓代謝の為、透析患者でも使いやすい特徴があります。ただし、 妊婦は禁忌とされています。外用貼付薬(パッチ剤)であり、肩、上腕部、腹部、側腹部、臀部、大腿部のいずれかに貼付します。

- ビ・シフロール(ドーパミンアゴニスト:受容体作動薬) 妊婦には禁忌です。

- 鉄剤:鉄剤投与(鉄欠乏性貧血・血清フェリチン低値の場合) 血液検査で鉄分不足が判明した場合は、鉄剤による鉄分の補充を行います。小児RLS治療薬の第一選択は経口鉄剤(保険適用外)です。その他の薬は小児では安全性が確立しておらず慎重投与となります。

その他の薬剤

クロナゼパム(BZ系薬剤)・ゾルピデム(非BZ系薬剤)・オピオイド製剤(トラマドールなど)などを難治性のむずむず足症候群に使用することもあります。妊婦RLSに対する有効性や安全性については報告されていませんが,妊娠中期から後期にかけてはクロナゼパムは治療オプションの一つとなります。

対処法

非薬物療法(運動療法,鍼療法,マッサージ)は、医学的なエビデンスは低いですが、有効な場合があります。運動療法には、有酸素運動や下半身ウェイトトレーニング、ヨガなどが有効であったという報告があります。軽症または症状出現頻度の低いRLS患者に対し,ガイドラインにおいて、補足的手段として非薬物療法(運動療法,鍼療法)を行うことを提案するとされています。(GRADE 2C:推奨の強さ「弱い推奨」/エビデンスの確実性「弱」)

参考文献 > 標準的神経治療 : Restless legs症候群診療ガイドライン (2024)

Restless legs症候群診療ガイドライン作成委員会 神経治療学 41(2): 129-176, 2024.

痛みと眠りの専門家へご相談ください

「むずむず足症候群」は、しばしば「ただの疲れ」「気のせい」と見過ごされがちですが、生活の質(QOL)を大きく低下させる深刻な病気です。

つらい症状を我慢せず、専門的な治療で前向きに取り組んでいきましょう。

お困りの方は、ぜひ一度、当院にご相談ください。