- 2025年4月12日

- 2026年1月27日

骨粗鬆症

骨粗鬆症について

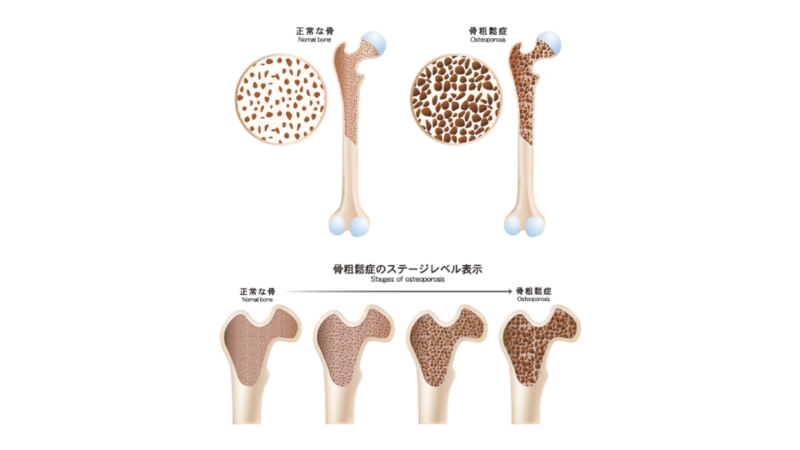

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)とは、骨が脆くなる疾患のことで、骨折しやすくなったり、脊椎に障害を引き起こし、変形や痛みを伴う場合があります。原因としては加齢や栄養バランスの崩れ、運動不足、喫煙習慣、遺伝的な傾向などが考えられています。

骨粗鬆症の特徴として、高齢の女性に多くみられることが挙げられます。人間の骨は作ることと壊して吸収することを同時に行い骨の新陳代謝を行っていますが、エストロゲンという女性ホルモンが閉経に伴って減少すると、骨の破壊が進みやすくなります。それにより新陳代謝のバランスが崩れ、骨粗鬆症が進行すると考えられています。

骨粗鬆症の症状

骨粗鬆症自体には特に自覚症状がありません。そのため多くの場合、気づかないうちに進行します。そのまま放置していると骨がどんどん脆くなって、ちょっとした衝撃だけでも骨折するようになってしまいます。起こりやすい骨折としては、脊椎圧迫骨折、大腿骨近位部骨折、上腕骨近位端骨折、橈骨遠位端骨折などが挙げられます。

たとえば脊椎圧迫骨折は、背骨が押しつぶされたように変形してしまうもので、重いものを持ったり、くしゃみをしたりするだけでも引き起こされることがあります。気づかないうちに起こることが多いため、「いつの間にか骨折」と呼ばれることもあります。「慢性的な腰痛に悩まされている」「背中や腰が曲がってきた」「背が低くなった気がする」「10分も立っていられない」といった場合、骨粗鬆症による脊椎圧迫骨折が原因の場合があります。

骨折を起こすと、そのまま寝たきりになってしまう可能性もあり、生活の質を大きく落としてしまいます。骨折を予防するためにも、骨粗鬆症は改善しておくことが大切です。

骨粗鬆症の検査

骨粗鬆症の検査は、骨密度の測定によるものが一般的です。検査の方法としては、以下のようなものがあります。

| DXA(デキサ)法 | 微量のX線を利用し、その透過度をコンピュータで解析して測定するものです。主に骨折のリスクの高い大腿骨近位部や腰椎の骨密度を正確に測定します(全身に用いる場合もあります)。 |

| 超音波法 | かかとや脛の骨に超音波を当てて測定するものです。X線を用いないため、妊娠中の方でも測定することができます。 |

| MD(エムディ)法 | X線により、手の骨と厚さの異なるアルミニウム板とを同時に撮影し、骨とアルミニウムの濃度の比較により測定するものです。 |

当クリニックではMD(エムディ)法により、短時間で骨粗鬆症の有無について診断を行います。骨粗鬆症はそのままではよくなりません。積極的な治療薬による介入が必要です。治療効果は、血液検査結果(骨粗鬆症マーカー)をみながら判断します。

骨粗鬆症の治療

骨粗鬆症の治療では、薬による治療として骨吸収(骨の破壊)を抑制する薬、骨の形成を促進する薬、骨の成分となる薬などを用います。それぞれには以下のようなものがあります。

骨吸収を抑制する薬

SERM(エストロゲン受容体モジュレーター)、ビスフォスフォネート製剤、抗RANKL抗体薬

骨の形成を促進する薬

副甲状腺ホルモン薬

薬骨代謝調整薬

カルシウム製剤、活性型ビタミンD₃製剤

また骨粗鬆症は「骨の生活習慣病」とも呼ばれており、とくに食習慣や運動習慣を改善していくことも重要になります。食習慣の見直しでは、カルシウムおよびカルシウムの吸収を促進するビタミンD、ビタミンKなどの栄養素を取るよう心がけることが大切です。また、たんぱく質も不足がちになると骨密度の低下を招きます。乳製品や野菜、肉などをバランスよく摂取することも重要です。

骨は負荷がかかるほど骨を作る細胞が活発になるため、日常生活の中で、無理のない範囲で運動習慣を取り入れることを心がけましょう。なおビタミンDに関しては、日光に当たることでも皮膚で作られますので、戸外でウォーキングなどを行い、日光に当たることも有効です。ただし、既に骨粗鬆症が進行している患者様は、無理な運動で骨折する危険がありますので、医師と相談の上、行うようにしてください。